9月10日,中央宣传部、教育部向全社会发布2025年全国“最美教师”。上海市虹口区密云学校教师丁美珍成为上海唯一当选者。

“优质均衡的教育路上,一个都不能少!”为了让每一个特殊儿童享有优质公平的教育,丁美珍和特殊教育指导中心的老师们一起,日夜奔忙在普校融合教育一线,将温暖阳光洒向最需要关爱的角落。

三十七载扎根教育,二十五年深耕融合。丁美珍既是一名扎根于融合教育战线的“特种兵”,也是虹口推进融合教育的“领头雁”。她和团队老师一起首创“四环节”服务链、“云支持”平台等全国示范经验,其倾注心血的研究成果,勇夺国家级基础教育教学成果奖二等奖、上海市特等奖;个人荣获全国模范教师、上海市五一劳动奖章等殊荣。

来源:人民网客户端视频截屏

来源:人民网客户端视频截屏

【白天做“服务员”,晚上做研究员】

1998年,丁美珍从普通学校调任到密云学校做教导主任。那时候,丁美珍刚刚接触“特殊教育”这个领域。

“记得有一次,在普通学校的随班就读课堂上,我看到一位随班就读学生的眼神整堂课都是黯淡无光的。那时候我就有一种朴素的想法,作为一名特教老师,我如何去点亮特殊孩子心中的光?”

“每个孩子都应该有光!”这一信念支撑丁美珍在特殊教育领域坚守二十五年。清晨走访学校、白天个案支持、夜晚工作梳理、周末开办“悦读园”,她的工作台堆满泛黄的评估报告与卷边的教辅设计稿,背后是一个个被温暖点亮的童年。

2013年,丁美珍接任了特殊教育指导中心主任这个岗位,正式开启了托举每个特殊儿童教育公平的探索之旅。从那以后,丁美珍全年无休,几乎每天都奔走在虹口区各个中小学。

曾经有一次,瘫痪在床的学生家长已放弃入学念头,甚至误将入学说明来电当作诈骗。她辗转居委、警署,多次登门宣讲《中华人民共和国义务教育法》,最终,以老师和专业医生定期上门的“送教上门”安置方式,给重残学生带来教育与康复的希望。

“一个都不能少!”这是丁美珍心中默默许下的承诺。她和团队老师每天白天在学校做服务员,晚上回到中心做研究员,努力把阳光洒在最弱势、最柔软的学生群体上。“丁老师经常利用业余时间到我们学校来关注每一个细节上的建设,”广中路小学党支部书记、校长刘晔说,使我们能在第一时间、近距离地得到专业指导,让有需要的孩子真正受益。

如今,虹口的每一位极重残儿童家庭都有设在孩子床前的个性化课堂,由专业的医生和老师一起为他们定制个性化康复训练和教育教学课程服务,用送教机制保障与专业团队协作守护起每一个被遗忘在角落里的梦想。

【最珍贵勋章:一张手绘卡片】

“有一部纪录片叫《急诊室的故事》,我们的工作,就是教育战线上的急诊室。”丁美珍说,我们就是专门为普通学校那些老师们一般手法搞不定、看不懂的孩子,提供专业的支持与服务。

“记得有一年开学,有一位校长向我紧急求助——一名新生入学以后在教室里尖叫撞墙,让老师们束手无策。”丁美珍回忆说,我们迅速赶到学校,经过专业分析,判断这孩子是一位孤独症患者,他对高频声音极度敏感,导致他无法忍受广播等高声高频的声音,同时还缺乏沟通技巧与社交困难,所以他用撞击身体的方法来缓解自己的痛苦。

怎么办?丁美珍教会学校老师从背后熊抱、反向用力等特殊的专业知识安抚方法,孩子很快就平静下来。这时候,老师紧缩的眉头舒展了,他们从不知所措到同情了解,再到主动探索、商量,寻求怎么可以帮助孩子更好。于是,丁美珍带领团队和学校一起协商定制了降噪耳机和渐进式的脱敏方案。

一个月以后,这个孩子终于能够安静地在教室里听课。“那一刻,我深深地体会到,懂儿童很重要,懂特殊儿童的行为密码更重要。”丁美珍感叹。

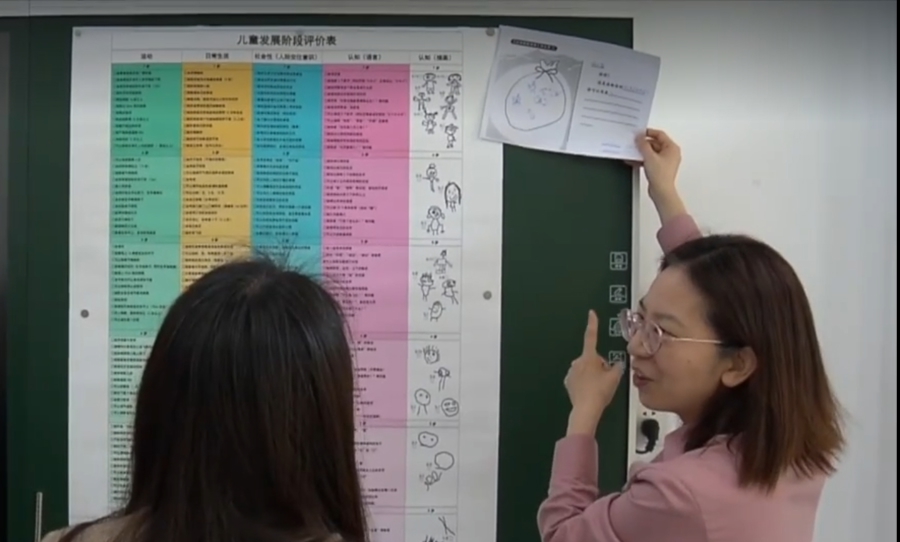

经过不停地摸索,丁美珍带领团队逐渐形成了一套特殊儿童画像技术。通过系统的科学评估,将看到的儿童问题表现,以及他身心背后的声音、生理、心理、成因机制,再加上课堂上、校园里的环境系统要求进行一一匹配,进行关联分析,帮助老师和家长很快地找到了核心关键,化解了各种焦虑和矛盾。

“我最珍贵的勋章是,孩子送给我的一张手绘卡片,上面歪歪扭扭地写着:丁老师,谢谢你,是你让我觉得我和其他孩子一样棒!”丁美珍说道。

来源:人民网客户端视频截屏

来源:人民网客户端视频截屏

【教育战线“特种兵”】

在普通学校,特殊儿童的难题往往就像急诊一样的紧急迫切。但光有画像技术,还不够。更为关键的是,为他们打造全学段的个性化知识体系。

虹口区有个叫小安的女孩,因缺氧落下了脑瘫、智力残疾、眼颤等问题,他的学习、写字都很困难,行动也不方便。如何让她的日常学习也能够学得好、跟得上?

基于医学和教育双评估,丁美珍联合了专家、学校一起为她量身定制一整套个性化教育服务方案,创建了一套评估-计划-实施-调整四环节全链条的服务模式,组建了一支中心、学校、家庭、医生四位一体的专业服务团队,为她提供运动康复、作业治疗以及普通学科个性化调整等服务方案。通过每学期跟踪她的学习成长变化,动态调整个性化服务方案。

经过全学段的专业支持,现在的小安已经成为一名自食其力的劳动者。

“一把尺子量不了所有孩子”,这是丁美珍的教育信条。针对随班就读学生“适应难”、教师“缺方法”的困境,她从未停止钻研。

在同事们眼中,丁美珍就像身怀绝技的“特种兵”。她是学生行为的精准“画像师”,通过细致观察便能勾勒出孩子的发展轮廓与问题核心;是温暖的“解语花”,总能解读出孩子们异常行为背后未言说的心声;是经验丰富的“临床带教者”,手把手引领年轻教师快速成长;为解决教师“无教材、无资源”难题,她带领团队变身有需必应的“哆啦A梦”,开发38门区域共享课程、上百种教辅具,让老师总能从专业“百宝袋”中找到解决问题的教育妙招,做到“心里有底、手里有招”。

如今,虹口区的每一位随班就读学生,都能享有融合教育诊疗体系和“四环节”的服务链。这套服务模式如今已经成为全国融合教育的“虹口范式”,向全国进行辐射推广,同时也获得了国家基础教育成果奖项。虹口区也因此成为“国家特殊教育改革实验区”和“教育部-联合国儿童基金会中国融合教育推进试点区”。

【“四朵云”智慧平台】

为解决普通学校、特殊儿童识别难、学校需求回应慢、专业知识资源少、区域管理信息复杂等突出性的问题,2020年,丁美珍带领团队积极推动融合教育数字化转型,研发“四朵云”智慧平台。

“云识别”依托大数据分析儿童行为特点,把干预“窗口期”大大提前;“云管理”实时记录学生成长轨迹,方便老师动态调整教学策略;“云响应”是7x24小时在线“教育急诊室”,实现远程极速响应、在线评估与支持;“云资源”平台汇聚课程、培训等四类资源,方便一线教师轻松获取专业策略与资源。

更令人骄傲的是,这套云知识模式在2024年世界数字教育大会上,向全球展示了融合教育的“中国智慧”。“云支持”构建的虚拟教-学-研社区,跨时空全覆盖新样态,获得了首届全国数字化应用标杆案例,成为中国融合教育现代化的闪亮名片。

丁美珍深知,融合教育不仅是教育问题,更是社会合作、包容的舞台。她迎难而上,积极推动建立教育、卫健、残联“铁三角”协同机制,让融合教育从“教师良心工程”升级为“政府制度工程”。她构建“特教中心教师—专职资源教师—普通教师”三级传导链,创新“浸润式成长”培养路径,区域呈现出“头雁领航、群雁齐飞”的专业生态。

丁美珍,将自己化为作一束光,在融合教育的道路上,照亮了越来越多特殊儿童的成长之路。

天创优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。