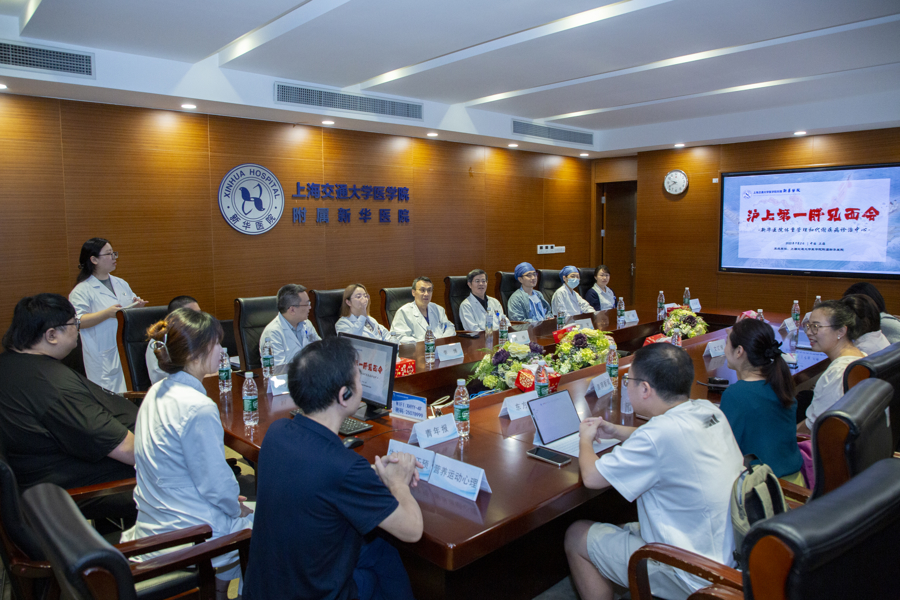

今天(9月2日),在上海交通大学医学院附属新华医院,一身黑衣的29岁小伙林楠(化名)坐在一群白大褂中间,格外显眼,今天他是主角。来自普外科、内分泌科、麻醉科、呼吸内科、皮肤外科、骨科、肾脏内科和护理部的教授和他一起面对媒体,宣布上海新华医院 “寻找沪上第一胖” 公益减重行动正式启航。

由新华医院体重管理与代谢病中心发起的大型公益减重项目“沪上第一胖”寻找活动吸引了1619位饱受肥胖困扰的市民报名,经严格医学评估,身高181厘米,体重达515斤的林楠成为“第一胖”。“分量十足”的他连普通CT、MRI都难做,肥胖已严重影响他的生活。他将接受由新华医院提供的全程免费药物治疗、减重手术及为期三年的系统化、个性化公益健康管理,目标是从515斤减重至200斤及以下。

被问及减重期待时,林楠缓慢而清晰地说:“为生命卸下重负,我不想在黑暗中摸索了!”

“第一胖”的沉重过往,一个群体的缩影

林楠的经历是无数重度肥胖者挣扎与困境的缩影。他从出生起就是个“八斤半”的小胖子,体重如影随形地逐年增长。“一年十斤”的速度让他在初三时就逼近200斤。此后十几年,他的人生与体重秤上的数字进行着一场绝望的拉锯战。

减肥训练营曾让他从210斤减到180斤,但寄宿制高中的“肆无忌惮”让体重迅速反弹。流行的奶昔代餐法于他而言,只是“配着早饭喝的奶粉”。高中毕业时,近300斤的体重带来了睡眠呼吸暂停的警告,室友发现他会在睡梦中突然坐起,那是身体因窒息而发出的求救信号。嗜睡和震耳的鼾声严重影响了学业与社交,最终导致他休学。休学两年内,他的体重从240斤暴涨至360斤。

第三次减肥,又回到减肥训练营,锻炼两个月,因右脚骨裂而告终,随之而来的是更剧烈的反弹和更深层的心理创伤,“开始不愿意见人,不想出门,讨厌社交,害怕别人的眼光”。

求职的艰难、社会的偏见、“你连自己的体重都管不好”的指责,将他推向自暴自弃的边缘。“觉得活着好累……”到2022年,他已经两年多没见父母,很思念,又害怕他们失望,把自己陷在情绪的泥潭里。

林楠在网上找了很多减肥方法,比如“16+8”,控制热量,每天睡醒就是一杯黑咖啡,但收效有限,体重稍微掉一点点就进入平台期。与此同时,膝盖和脚踝疼痛又让他的减重计划一次又一次放弃。

2023年,身边朋友多次发现他在睡觉时,会突然没有呼吸了,他意识到:“现在的胖,已经不是我自己能解决的了。”

第一次去医院做了检查,当时他的体重已经到达500斤,自己也尝试打过一些减肥针,但体重还是很反复。直到今年报名新华医院活动,这次他发现自己的体重已经515斤了。

在医生看来,他的经历反映着一个群体的挣扎——重度肥胖并非简单的“懒惰”或“贪吃”,而是一种复杂的慢性疾病,它交织着代谢异常、心理困扰和社会压力,需要的是科学的医疗干预和全社会的理解与支持。

多元公益力量汇聚,打造有温度的减重之旅

此次“沪上第一胖”项目不仅是一次医疗救助,更是一场爱的接力。新华医院联合多方社会公益力量,为他的全周期减重之路铺就温暖底色。

新华医院体重管理与代谢病中心执行主任李博表示,面对这一极端体重,单一手段效果有限,团队为他制定了严谨的“三阶梯”综合治疗方案,包括前期准备,即“生活方式+药物”,首先进行严格的术前评估和生活方式干预,必要时辅以药物,为手术创造条件;在核心治疗,即减重代谢手术阶段,腹腔镜袖状胃切除术将是关键一步,旨在从根源上改变消化吸收结构,为大幅减重提供可能;此后进入终身管理阶段,即开启长期随访与支持),术后需终身坚持营养补充和健康习惯,医院团队将进行长期随访,定期向社会公布其治疗进展与宝贵经验,普及科学减重知识。

体重管理与代谢病中心主任龚伟强调,“这是一场马拉松,需要医疗团队、患者本人和整个社会的共同努力。”

目前,林楠已入院开始进行全面的术前评估与准备。新华医院还携手社会公益力量,共同为这位“沪上第一胖”的生命重启按下开始键。项目推出由上海书画院新生代艺术家徐旭峰设计的“享瘦布袋包”,承载着社会对减重者的一份祝福鼓励。也有爱心企业主动找到项目组,为报名者赠送公益“零蔗糖杂粮吐司”,为减重者提供科学、营养的饮食支持。

天创优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。