2025年6月24日,日本本州岛尚未出梅,细密的雨丝浸润着大地。

北陆新干线刚刚开通的路段,缩短了福井往来东京的时长,却丈量不出长谷川清司经年累月的奔波。

埼玉县伊奈町刘书卿的旧居内,一场来之不易的对谈正在进行。长谷川不时低咳,井芹龙野戴着口罩——纵然身有微恙,可彼此的眼神却穿透层层阻隔。井芹龙野的日语叙述间,情到深处总会蹦出带着东北腔的汉语普通话,恰似历史的回声。

记者:长谷川先生,在您这段漫长而孤独的追寻之旅中,是什么力量支撑着您,让您即使面对重重困难,也能坚定不移地走下去?

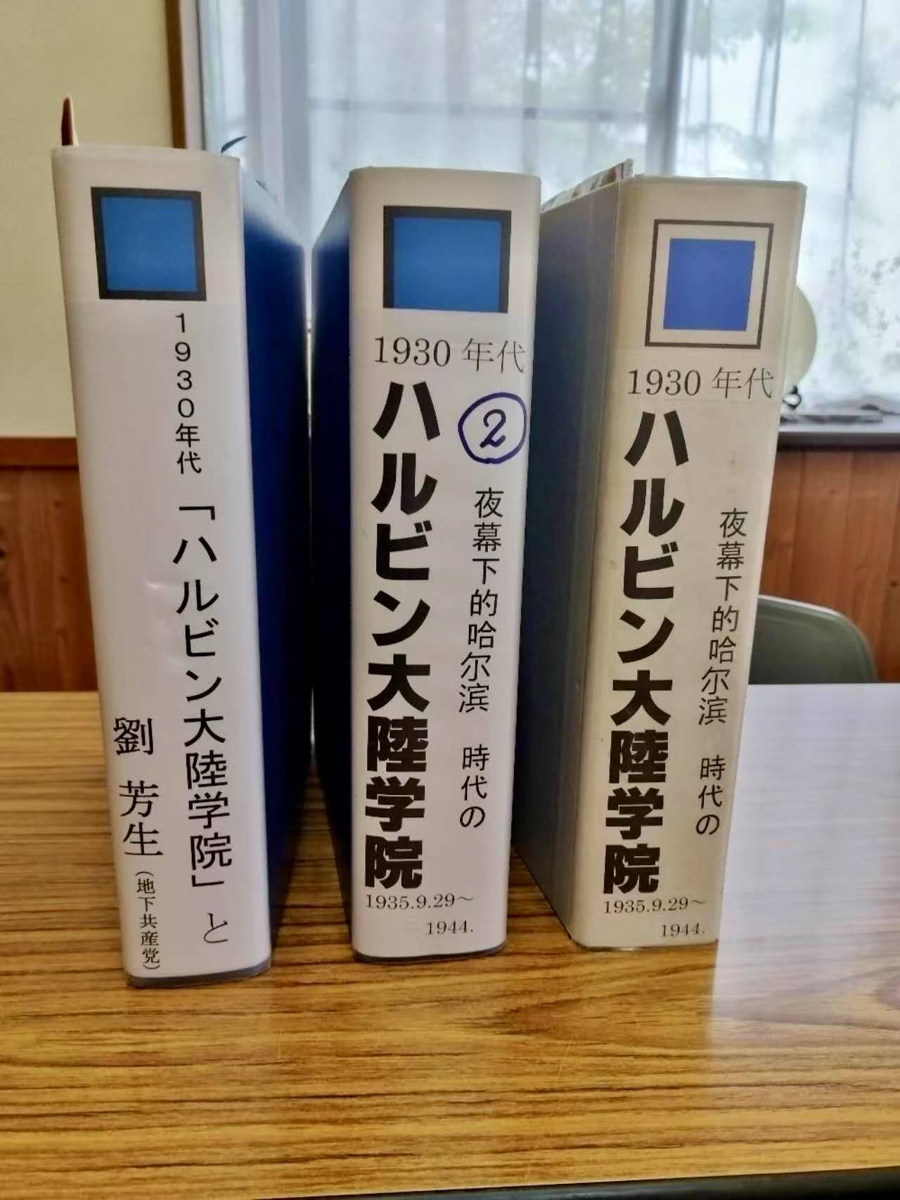

长谷川清司:支撑我的力量,首先源自我与刘书卿老师夫妇深厚的师生情。每当刘老师谈及二哥刘芳生被捕,总会眼含热泪,怅然若失的神情里交织着愤怒与悲伤——这样的场景,我见过无数,多得数不清。那一刻,我便迫切想弄清:她先生井芹贞夫老师创办的“哈尔滨大陆学院”究竟是怎样一所学校?这所学校与刘芳生烈士有何关联?以及这位考入哈尔滨法政大学的进步青年,是如何像《夜幕下的哈尔滨》主人公一样,毅然跟随中国共产党,在反满抗日的洪流中,奉献出他光明而短暂的一生。

这仿佛是两位老师托付给我的课题,是一份义不容辞的责任。2009年8月,我退休后便决心赴华调查真相。上大学时我主修日本中世史,曾通过古文典籍进行严谨的实证研究,这种研究方法早已成为习惯,研读史料时非但不觉得辛苦,反而因发现新线索而乐在其中。我渴望结合时代背景还原历史细节,并将真相汇报给他们的独生女井芹龙野女士——否则,我始终无法释怀,深感愧对恩师。

同时,我还担心“哈尔滨大陆学院”以及刘芳生烈士的英勇事迹会被历史掩埋。我决心将其整理成册并出版留存,更希望有朝一日,刘芳生能与已陈列其中的大陆学院另外两位烈士一起,列入东北烈士纪念馆“法政大学事件”的展板,让更多后人知晓,中华民族曾有这样一些为国捐躯的英雄。

这份对恩师的承诺、对历史的敬畏、对真相的执着,便是我从未想过放弃的动力。

记者:您能分享一些早年在日中学院(日本历史最悠久的汉语专科学校之一,前身是“仓石汉语讲习会”)、东京汉语讲习会等学习汉语的难忘经历吗?特别是两位老师如何通过他们的言传身教深深影响了您的人生选择,乃至投身于社会正义事业?

长谷川清司:1972年中日邦交正常化,日本掀起汉语热。那年10月,我大学毕业后半工半读,在东京神保町内山书店二楼的日中学院夜校结识了刘书卿老师。她以纯正的汉语普通话和充满生活气息的生动教学,为我开启了通往中国文化的大门。当时许多汉语教材充斥口号,读来枯燥,而刘老师和井芹老师的自制讲义却别具一格,满是烟火气,例如“美女来买东西,多少都会给点优惠哦!”这让我明白,语言本就该扎根老百姓的生活。

更重要的是,两位老师从不回避历史与政治。他们常在课间讲述战时哈尔滨的往事。他们经历过战争,比谁都懂“语言能成为凶器”。他们认为,学习汉语绝不能脱离近现代史的背景,否则中日摩擦就可能因小事而意外爆发。这种“政治、历史与语言密不可分”的理念,在我心中深深扎根。他们常说:“要学能与老百姓交流的汉语。”

1979年我赴北京工作一年,井芹老师叮嘱我定期汇报见闻,我将日常汉语记录下来寄给他,他用红字密密麻麻进行批注。这些内容后来编成我的首部著作《眼见耳闻的汉语》,由日本毛泽东研究权威竹内实教授撰文推荐——1960年,竹内实曾作为日本文学代表团成员访华,受到毛主席接见,同行的还有团长野间宏以及后来获诺贝尔文学奖的大江健三郎。

1983年回到家乡后,我秉承恩师教诲,仿照井芹教室(东京汉语讲习会)的模式,经一年筹备,在自家开办了福井汉语讲习会。白天在建筑公司上班,晚上每周两课,四十年如一日,节假日从不间断,每年9月还会与学员集体朗读《中日联合声明》。我始终坚守一个原则:若有人学汉语是为了侵略或管控外国人,我会礼貌拒绝入学——这正是两位老师耳提面命的教诲。

到了21世纪初,大量中国研修生来到日本,在许多“脏累险”的岗位上支撑着日本经济发展。然而,他们常因语言不通、不了解日本劳动法而遭受不公,甚至被拖欠工资。我妻子一句“你学汉语到底是为了什么?”推了我一把。我想,或许我的汉语技能能为这些弱势群体提供帮助。于是,我从2003年起成立“外国人研修生问题联网组织福井”,并担任代表,二十年来无偿为近五百名中国研修生提供法律援助。倾听他们带着浓重方言的诉说时,我才真切体会到两位老师说的“听懂老百姓的话”有多重要——唯有听懂他们的心声,才能为他们整理诉求、伸张正义。这一切,都源自两位老师“为人民服务”“济弱扶倾”精神的感召。他们的言行和人生态度,始终指引我学汉语是为了沟通和帮助,而不是为了侵略或管控。这种潜移默化的影响,塑造了我的人生轨迹,让我懂得:真正的学习,终要服务于良知与正义。

虽然谈不上轰轰烈烈,但我以扎扎实实的努力践行着初心——“学好中国话,为日中友好起桥梁作用!”

记者:您在质问信中,除了细数泉屋利吉的罪证,还特别戳破了他自诩战后“十日归乡”的谎言。请问,泉屋利吉作为一名特务,他是怎样做到在战败后那样混乱的时期,仅用十天就撤回日本,甚至还以此自夸呢?揭露这背后真相,对于撕下他伪善面具的重要性又体现在何处?

长谷川清司:泉屋利吉在《忧国之士忧国之词——泉屋利吉先生语录》中宣称,即便在8月9日苏联出兵、战况恶化之际,仍有“心灵相通的中国人和朝鲜人”相助,才得以迅速回国,以此抬高自己,掩盖在哈尔滨的滔天罪行,这简直一派胡言!

长谷川为翻译110万字金成民著《日本军细菌战》查阅了大量731部队资料。

长谷川为翻译110万字金成民著《日本军细菌战》查阅了大量731部队资料。

我调研了大量资料,证实当时被侵略人民对日本军人和特务恨之入骨,绝无可能主动相助。他之所以能够如此快速地潜逃回国,主要原因有二:

首先是利用了自己在伪满时期通过金钱收买的汉奸和爪牙。泉屋利吉曾自诩“行走在钞票上的男人”,他在哈尔滨特务机关资金充裕。那些他口中“多年培养的部下”,实则是协助其间谍活动的密探。战败后,这些人深知清算在即,与泉屋一同逃窜只为保命。何来“心灵相通”?泉屋将这种基于利益和罪恶的合作,恬不知耻地美化为“帮助”,实在荒谬。

更关键的是与731部队的黑暗关联。泉屋利吉担任伪满特务期间,尤其在1941年至1945年间,他所就职的伪哈尔滨警察厅多次将反满抗日被捕者作为“人体实验”材料送往平房基地。他正是靠这些人脉:731部队中,金泽籍人士极多——队长石井四郎虽非金泽出身,但曾在金泽四高求学,与当地渊源深厚;其“得力干将”增田知贞军医大佐,以及负责基础研究及结核班的联络官二木秀雄均为金泽人——而泉屋本人同样出身金泽。这种地域纽带,加之731部队败退时大量人员涌向金泽设立临时本部的背景,为泉屋快速返乡提供了便利。据泉屋回忆录记载,他的撤退路线(哈尔滨→长春→吉林→通化→满浦→平壤→首尔→釜山→山口县东萩)也印证了这一点:参考同期731部队的败退记录(参见石井四郎《1945年战败备忘录》、常石敬一《731部队全史》等),若无内部接应,短短十天内绝无可能完成。

揭露这些,意义远不止戳穿一个谎言。731部队的军医们战后摇身一变,成了血库创始人、制药公司高管,在医学界粉饰太平;而泉屋则躲进教育界,以所谓教育理念包装自身,道貌岸然地立足于世。他们从未反省,只用沉默与谎言掩盖罪行。作为知晓真相的人,揭露这种伪善是责任——唯有撕开他们的假面,才能让世人看清:那些披着“和平”“教育”外衣的人,脚下可能踩着无数无辜者的白骨。这不仅是对历史的还原,更是对所有受害者的告慰。

特务泉屋利吉等败逃路线(此图仅作路线结构示意,不作实际地理依据 ,所经地名为今名)。| 徐晓斌制图

特务泉屋利吉等败逃路线(此图仅作路线结构示意,不作实际地理依据 ,所经地名为今名)。| 徐晓斌制图

记者:井芹龙野女士,您与这段历史有着血脉相连的羁绊——出生于哈尔滨,成长于中日结合的家庭,又是刘芳生烈士的外甥女。这份独特的家族背景,以及您对舅舅刘芳生烈士故事的追寻过程,对您的人生观和中日关系理解产生了怎样的影响?看着长谷川先生为还原真相长年奔走调查,您的心情又是如何?

井芹龙野:我1948年4月4日出生在哈尔滨,1953年9月9日随父母赴日。虽然那时我还很小,对战争的残酷没有直接记忆,但那份悲伤的“底色”似乎是与生俱来的。

我父亲井芹贞夫,曾是《朝日新闻》驻中国特派记者,在天津南开大学学习中文。后来,因与我母亲刘书卿的二哥刘芳生相识,与我母亲结下了不解之缘。然而,令人遗憾的是,包括我二舅刘芳生在内,母亲的两位兄长都惨遭日本军国主义者杀害。二舅自被捕后便一直下落不明,身为日本人的父亲井芹贞夫也曾多方打听,却始终杳无音信。外祖母因日夜忧思牵挂,最终在1945年撒手人寰——她到死都没能等来二舅回家的消息。

在如此沉重的背景下,父母的婚事曾遭双方家族强烈反对,唯有外祖父展现出惊人的开明。他认为女儿与女婿的心意最为重要,从未表示反对。甚至战后在母亲犹豫是否要随父亲赴日时,外祖父还鼓励她“家人无论如何都要守在一起”,自己却最终未能与女儿再相见。外祖父定是全然信任父亲的人品,才肯将最疼爱的女儿托付于他。父亲常常感念这位中国老人家的宽广胸襟,那张记录着外祖父慈容的照片,我一直珍藏至今。

战后,父亲险些被送往西伯利亚,幸得中国友人相救,这份恩情让他深怀对中国的眷恋。他本想一辈子留在中国,在我出生时便决定了:无论男女,都用故乡熊本县的地名“龙野”为我命名。这让我从小就明白,沟通与理解的价值,远超仇恨与对立。

1953年,父亲接到最后一批返日的通知。在我们动身前往日本前,父母曾发生争执。母亲实在放心不下外祖父——家里只剩他一个人了。政府的同志宽慰她:“你父亲是烈士家属,国家绝不会亏待他,放心去吧。”正因有着这样的过往,他们始终坚信中日两国绝不能再经历不幸,于是倾注全部热情,通过汉语教育推动中日友好。父亲总在我耳边叮嘱:“语言的破坏力有时胜过武器,使用时千万不可大意。”成长在这样的家庭,我自然而然地生出一种强烈的信念:只要能为日中友好略尽绵薄之力,再苦再累也在所不辞。

说起对二舅的记忆,因为他加入了地下党,真实身份对家人是绝对保密的。自他被捕后整整十四年间,全家人都不知道他的下落。直到有一天,在哈尔滨南岗的公交站,这个谜底才揭晓。我大约三四岁时,正值人民政府镇压反革命,公审残害抗日志士的伪哈尔滨警察厅特务,大街小巷的墙上贴满彩色壁报,上面画着“法政大学事件”中的七位烈士受尽各种酷刑的惨状。我和母亲在站台等车,只见她突然失声痛哭,疯了一样撕下壁报紧紧抱在怀里,久久无法平静。后来才知道,壁报最下方的牺牲者姓名“刘世政(刘芳生)”,正是我的二舅。

2009年起,母亲的得意门生长谷川先生开始调查,他将舅舅的牺牲细节,以及加害者的真实面目,一点点呈现在我面前。这种从模糊记忆到清晰事实的冲击,是巨大的。那些资料过于残酷而真实,我无法一口气读完,屡屡中途停下,心中交织着愤怒、悲伤与无力感,最终都化作泪水,难以自已。

这份追寻,本该由我来完成,实在羞愧难当,只觉自己力有不逮。父母当年没说完的话、没厘清的痛,他替我接上了,帮我解决了“如何将历史真相、反战精神传递给孙辈”的苦恼。他的追寻如此耗费大量精力与时间,实在令人感佩。在收到他所制《哈尔滨大陆学院》那本册子,听到CD里收录的母亲讲座原声时,我想,父母若在天有灵,定会无比欣慰吧。

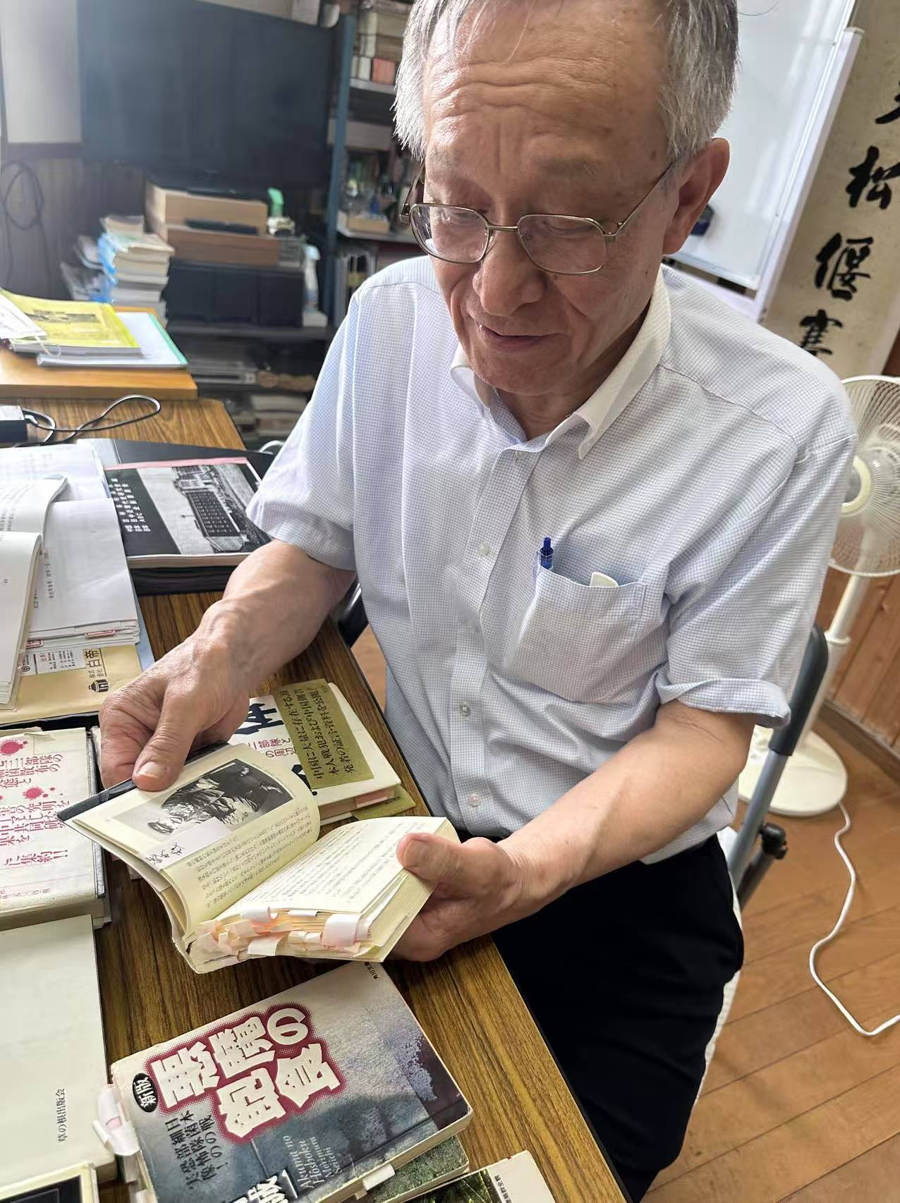

长谷川长年累月调查刘芳生及哈尔滨大陆学院积累的大量资料文件。

长谷川长年累月调查刘芳生及哈尔滨大陆学院积累的大量资料文件。

记者:您说外祖父刘文田是位“了不起的人”——两个儿子被日军杀害,却仍能接纳日本女婿,允许女儿远嫁。这份胸怀对当下的中日关系有何启示?

井芹龙野:外祖父的这份大爱,每次回想都让我动容。在那个国仇家恨、个人痛苦达到极致的时代,他承受着丧子之痛,却没有被仇恨蒙蔽双眼。就像当年悄悄解开我母亲的缠足布,反抗封建压迫一样,他懂得把“日本军国主义”与“井芹贞夫这个普通人”分开来看:前者是施暴的战争机器,后者是真心待女儿、认同和平的个体。仇恨该对准罪恶本身,而非特定民族的全部。

他明知女儿与我父亲情投意合,为了女儿的幸福和家庭的团聚,他愿意承受骨肉分离的痛苦。这种“放手”对他而言,是另一种牺牲与升华:以个人的思念为代价,换得小家团圆的可能,更成为珍爱和平的象征。这份牺牲与我二舅刘芳生为抗日献身,共同构成了中华民族面对战争的完整态度——既不屈服于暴力,也不困于仇恨。

对我而言,外祖父、二舅和父母的故事,正是中日人民可以超越历史伤痕、建立深厚友谊的证明。这启示我们:真正的和平不在口号里,而在人与人的真心相通中——这或许就是我们家族留给后代最珍贵的精神遗产。

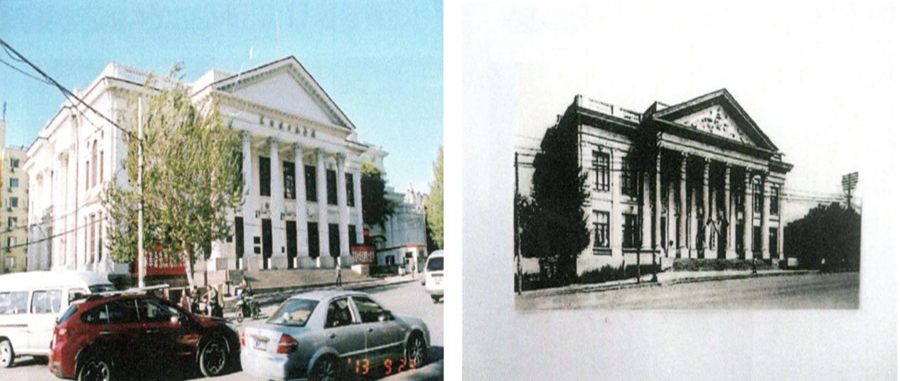

东北烈士纪念馆今昔对比图,右为前身伪满哈尔滨警察厅。| 受访者供图

东北烈士纪念馆今昔对比图,右为前身伪满哈尔滨警察厅。| 受访者供图

记者手记

致和平:一场未竟的坚守

死者倘不埋在活人的心中,那就真真死掉了。——鲁迅

1945年8月11日,距日本宣布无条件投降仅剩四日,鲁迅笔下那位吾师之中“最使我感激,给我鼓励的”藤野严九郎先生与世长辞。他或许未曾想到,八十年后,一位来自其故乡福井的老人长谷川清司,亦是怀揣着对恩师的深深敬意,续写着跨越国界的坚守:退休后远赴冰城,奔波于街巷与故纸间,找线索、核细节、记真相,甚至两度致信刽子手后代——只为让中共英烈刘芳生的名字从历史尘埃中醒来,让“马革裹尸还”的壮语不再蒙尘。

恰如藤野先生为鲁迅一一订正解剖图时的严谨,长谷川以民间之力填补着历史叙事的缝隙。他不是专业学者,却用十六年的自费调查追寻真相,串联起烈士就义、加害者沉浮的完整证据链;他不是外交家,却以“语言是桥不作凶器”的信念,在福井汉语讲习会坚守四十载,让每个汉字都生长着善意之根。

在这场跨世纪的追寻里,有令人齿冷的对比——刽子手泉屋利吉战后摇身变为“教育先驱”;也有穿透时空的温暖——日本父亲因中国友人相救而对华感恩,中国姥爷超越国仇家恨将女儿托付给日本女婿,日本老人为还原中国烈士真相长年奔走……这些点点滴滴的和平接力,都在小心呵护那道战争之痂,让它成为历史之鉴、后事之师。

如今,日本福井汉语讲习会的教室里,一幅中国大地图赫然在目。地图上,一条醒目的手工红线勾勒出中国工农红军艰苦卓绝的长征路线,那仿佛是长谷川心中的精神图腾——“红军不怕远征难,万水千山只等闲”,只要有了崇高的理想信念,就会催生战胜一切的力量。

当他带着大陆学院的老照片重走哈尔滨中央大街,带着刘芳生的资料回到当年刘芳生受酷刑之地——如今的东北烈士纪念馆,他仿佛也在完成一场跨越国界的“精神长征”:不是为了延续仇恨,而是只为让刘芳生们用生命守护的尊严,成为两国人民共通的语言。历史的清算从不是歇斯底里的声讨,而是像长谷川这样,用日复一日的坚守,让真相成为常识,让良知成为本能。

此刻,精神地图上的长征红线仍在延伸。只要还有人记得刘芳生的微笑、藤野先生的批注、长谷川的脚步,这场为和平奔走的长途跋涉,就永远在路上。而每一步,都是对鲁迅先生那句名言最鲜活的应答——让死者活在活人心里,让和平活在世代接力中。

天创优配提示:文章来自网络,不代表本站观点。